童锣烧:街头巷尾的甜蜜诱惑

你有没有在某个阳光明媚的午后,漫步在热闹的街市,突然被一阵甜腻中带着焦香的香气吸引?那香气仿佛有魔力,让你不由自主地循着味道走去,最终停在一家小小的摊位前。摊位上,一个穿着白色厨师服的人正专注地翻动着铁板上的面团,旁边一口小锅中,金黄色的糖浆冒着细密的热气。这就是童锣烧,一种看似简单却充满魅力的街头甜点。

香气中的历史

童锣烧的起源可以追溯到日本,它是一种融合了传统和果子与街头小吃的创意甜品。在日本,童锣烧通常被称为\どんぶり烧\(Donburi Yaki),意为\碗烧\,因为最初它是盛在碗里吃的。这种甜点在日本街头非常受欢迎,尤其受到年轻人的喜爱。它的制作看似简单,却需要精准的火候控制和甜度把握,每一个细节都决定着最终的口感。

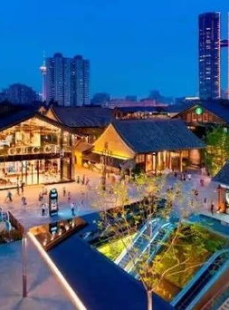

随着日式甜品在全球范围内的流行,童锣烧也逐渐被引入到其他国家和地区。在中国,这种甜点经过本地化的改良,变得更加符合国人的口味。从繁华的上海外滩到北京的三里屯,从广州的北京路到成都的宽窄巷子,都能找到卖童锣烧的小摊。它们通常摆放在人流量大的地方,摊主们用熟练的手法制作着这一份份甜蜜,吸引着无数食客。

制作的艺术

制作一份完美的童锣烧需要耐心和技巧。整个过程看似简单,却暗藏玄机。摊主们首先会准备一种特制的面团,这种面团由糯米粉、糖粉和牛奶等原料混合而成,质地柔软而有弹性。面团被分成小剂子,放在一个圆形的模具中压扁。

接下来是煎制的过程。摊主们会使用一种特制的铁板,上面刻着浅浅的圆槽,正好可以容纳一个面团。铁板被加热到合适的温度,当面团放入时,它会迅速膨胀并形成多层的酥脆结构。这个过程需要精确控制火候,太低了面团不会膨胀,太高则容易焦糊。

在面团煎制的同时,摊主们会准备甜酱。这种酱汁通常由红豆沙、炼乳和糖熬制而成,甜度适中,带有浓郁的奶香味。当面团煎到金黄色时,摊主会用小铲子小心地将它翻面,然后淋上甜酱,再撒上一些炒香的白芝麻或红豆。用一把小勺将甜酱均匀地抹在面团的每一层上,使其更加诱人。

整个过程不过几分钟,但每一个步骤都至关重要。摊主们的手法必须熟练,动作必须麻利,才能在短时间内制作出一份完美的童锣烧。你常常会看到他们一边与顾客交谈,一边专注地制作,仿佛已经将这一套动作刻在了肌肉记忆里。

口感的层次

咬开一份刚制作好的童锣烧,你会立刻被其丰富的层次所震撼。外层是酥脆的煎饼,带着淡淡的焦香味,每一口都能感受到面团的弹性。这层煎饼与内层的柔软糯米团形成鲜明对比,糯米团吸饱了甜酱,软糯而富有嚼劲。

甜酱是童锣烧的灵魂所在。优质的甜酱应该是细腻顺滑的,甜度恰到好处,既不会过于甜腻,也不会让人感觉不到甜味。在东京的银座,一些高级的童锣烧店甚至会使用进口的红豆沙,这种红豆沙经过特殊处理,甜度更低,但香气更加浓郁。而在中国的许多城市,摊主们也会根据当地人的口味调整甜度,使得每一份童锣烧都能被顾客们喜欢。

除了甜酱,撒上的一些配料也起着画龙点睛的作用。常见的配料有炒香的白芝麻、熟黑芝麻、红豆、花生碎,甚至有些创意摊位还会加入巧克力碎片或抹茶粉。这些配料不仅增加了童锣烧的风味,也让每一份甜点都独一无二。

文化中的甜点

童锣烧不仅仅是一种甜点,它更是一种文化现象。在日本,童锣烧常常出现在各种节日庆典和庙会上,成为人们分享甜蜜的象征。在东京的浅草寺附近,每逢周末都会有许多童锣烧摊位,游客们一边参观古老的寺庙,一边品尝新鲜的童锣烧,感受着传统与现代的交融。

在中国,童锣烧也迅速融入了当地的文化。在上海,一些日式甜品店会将童锣烧作为特色产品推出,并搭配抹茶或红豆冰淇淋,创造出新的口味。在北京,一些甜品店则会将童锣烧与中式甜点结合,比如加入红豆沙或芝麻糊,使其更加符合国人的口味。

社交媒体上也充满了关于童锣